Emergency Room Lesbos II. Essay & Ausstellung 10. Mai – 6. Juni Köln

Emergency Room Lesbos

Fotografie und Essay einer Recherche auf Lesbos

Ausstellung Klarissenkloster Köln

10. Mai – 6. Juni, Vernissage 10.5. 18.30 Uhr

Kapellenstr. 51, 51103 Köln

Öffnungszeiten: Montag-Samstag 12 -18 h

Vernissage: 10. Mai, 18.30 Uhr

Podiumsdiskussion: 23. Mai / 19.30 h

Quo vadis Europa? EU-Hotspots und fehlende EU-Solidarität

mit

Heine Hänsel, MdB, stellv. Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE

Wolfgang Bosbach, ex CDU

MdB (angefragt)

Dr. Arian Hasib, Ruhr-Universität Bochum

Ferhad Battal, Caritasverband Wuppertal/Solingen

Martin Gerner, ARD-Autor, Fotograf, Entwicklungshelfer

Moderation: Helmut Frangenberg

gefördert von

Aktion Neue Nachbarn / Erzbistum Köln (hier)

Katholisches Bildungwerk

Es ist nicht Europa.

Es ist nicht Persien. Nicht Türkei.

Eher Balkan. Eher Italien,

aber was so schräg ist an Italien.

Emergency Room Lesbos Exhibition

on display at the

Klarissenkloster Cologne, may 10th – june 6th. Vernissage may 10th, 6.30 pm

It is not Europe.

It is not Persia. Not Turkey.

Rather Balkan. Rather Italy.

But distorted Italy.

funded by

Aktion Neue Nachbarn / Erzbistum Köln

Katholisches Bildungwerk

Emergency Room Lesbos

Essay einer Recherche zwischen Ägäis und Festung Europa

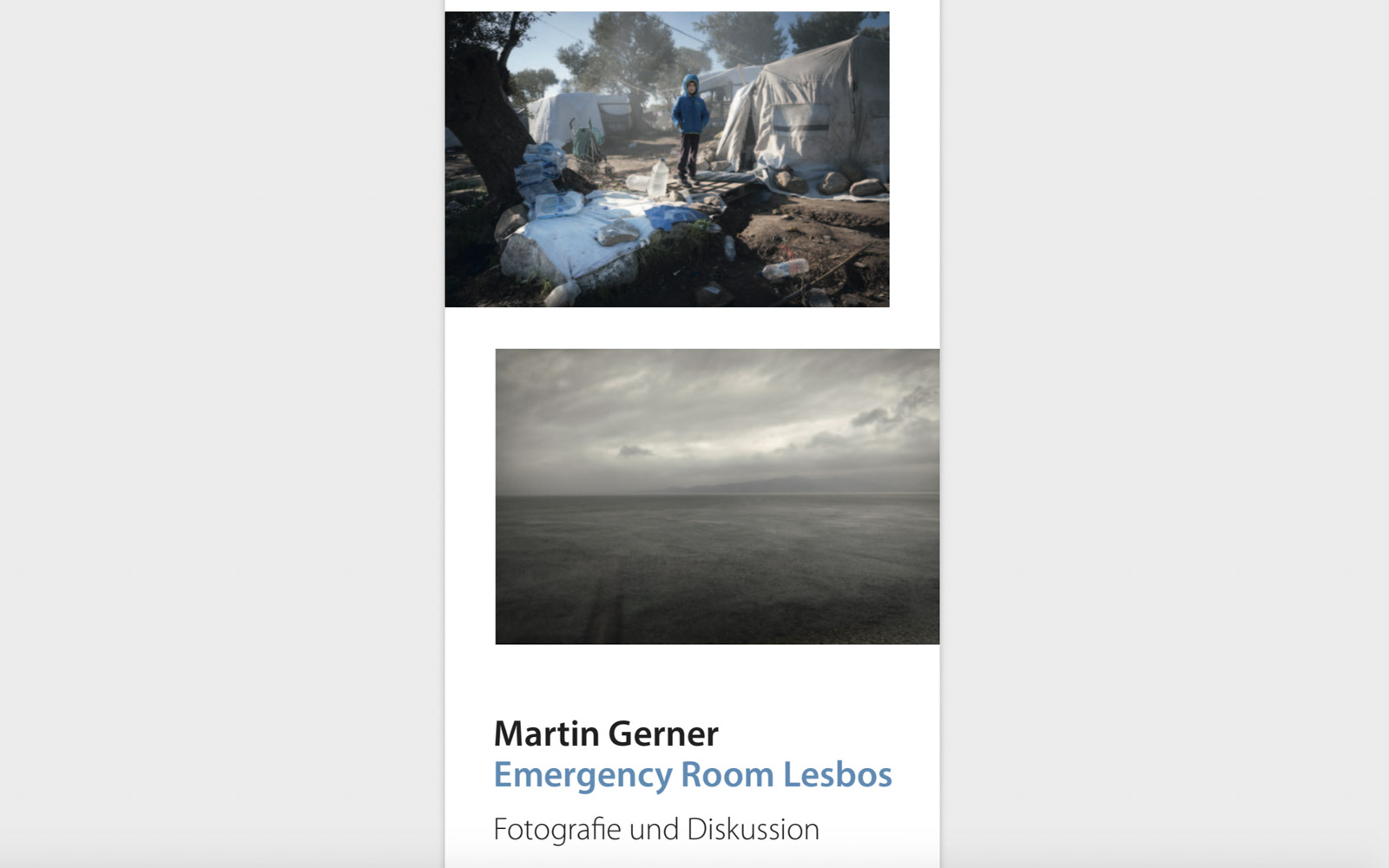

Bedrückend. Oft surreal ist die Wirklichkeit auf Lesbos. In rechtlicher wie politischer Hinsicht ist sie intolerabel, gemessen an den Werten und Worten, die wir und unsere gewählten Politiker angeblich hochhalten. Bedrückend, weil die sogenannten Hot Spots, Brennpunkte, gleichbedeutend sind mit einer offenbar intendierten Verschärfung räumlicher Not und Enge in den Flüchtlingslagern, der systematischen Verhinderung von Pritvatsphären, administrativer Willkür im Umgang mit den Zugereisten und des Versagens wie der Entrechtung grundlegender Rechte der hier untergebrachten Menschen.

Für viele der über 8.000 Flüchtlinge auf Lesbos bedeutet Lager-Alltag: einmal Duschen in der Woche, stundenlanges Anstehen für die täglichen Mahlzeiten, die am Ende oft erkaltet sind; keine oder weitgehender Verzicht auf die Teilhabe an Bildung im Kindes, Jugend- und Erwachsenenalter; das Fehlen psycho-sozialer Versorgung; erschwerter Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, um nur einige der Probleme zu nennen.

Moria ist konzipiert für 2 bis 3.000 Menschen. Zur Zeit leben etwa zwei- bis dreimal so viele hier. UN- und EU-Embleme auf den Zelten können nicht darüber hinwegtäuschen: Moria, das sind Not-Behausungen, gleich ob im Lager oder außerhalb des Maschendrahtzauns. Mangel an Wasser, an erster Hilfe, so Klagen von Menschen, mit denen ich spreche, auch wenn das offiziell abgestritten wird. Wo man hinhört fehtl es an Übersetzern, an Langzeiterfahrenen bei Behörden und Helfern. Wer unter den Sozialarbeiter, Juristen, Behördenvertretern ist ausreichend vorbereitet, ausgebildet für die Extreme, auf hier aufeinandertreffen? Fünfzehn Jahre Entwicklungsarbeit in Afghanistan, im Irak, in Nahost haben mich gelehrt, zu sehen und diese Fragen zu stellen.

Die meisten Flüchtlinge auf Lesbos sind zur Zeit Afghanen, geschätzt rund 75 % aller Ankömmlinge auf der Insel, so ein griechischer Agentur-Journalist. 2015/16 waren es vor allem Syrer und Iraker. Ganze Familien warten im Freien. Die Bootsfahrt über das Meer steckt ihnen noch in den Gliedern.

Moria atmet auf an diesem Tag. Nach vier Tagen Dauerregen. Davor: täglich Wind, Gewitter, Kälte, nachts nahe am Gefrierpunkt. An disem Tag hängen Wäscheleinen im Freien zum Trocknen der nass gewordenen Kleider, die Kälte sitzt Vielen noch in den Gliedern.

Moria gleicht einem Hochsicherheitstrakt, einerseits. Wachtürme, das Hören-Sagen über strenge Polizei und Behörden lassen vermuten, dass Menschen hier immer wieder grenzwertig behandelt werden, sich wie inhaftiert fühlen.

Andererseits ist der Zaun, der das Lager umgibt, an vielen Stellen durchlöchert. Zwar wird kontrolliert, wer an den undichten Stellen ein und ausgeht, aber nicht alle bekommen Alles mit.

Innerhalb des Lagers gibt es noch einmal einen eigenen Komplex aus Drahtzaun und Wachtürmen. Gefängnisartig. Hier, so die Berichte von Lagerbewohnern, würden jene festgehalten, deren Asylanträge zweimal abgelehnt worden sind. Auch vermeintliche Unruhestifter aus dem Lager, die hier Strafen verbüssten.

„Viele der Flüchtlinge hier haben mit immer tieferen Depressionen zu kämpfen, auch mit Selbstmordversuchen“, so Haji Nazari. Nazari ist ein Sprecher und Vertreter der Flüchtlinge im Lager Moria. Ich treffe ihn außerhalb des umzäunten Teils des Lagers, im sogenannten olive grove, dem von Olivenbäumen gesäumten Hang rund um das Lager. Hier leben notdürftig und zwischen den Bäumen weitere 1.000 Menschen oder mehr, die innerhalb des Lagers keinen Platz finden.

Surreal ist Lesbos, weil sich Einheimische und Flüchtlinge oft gleichgültig begegnen. Erstere wollen, dass sie weiterreisen. Letztere wollen auch weiter, können aber nicht. Zugleich bleibt die Idee von der Integration ein Tabu-Wort auf Lesbos. Behörden wie Hilfsorganisationen meiden es wie der Teufel das Weihwasser. Denn es würde suggerieren, dass organisiertes Bleiben eine Perspektive auf der Insel ist.

Das Gegenteil ist der Fall: Seit dem EU-Türkei-Deal im Frühjahr 2016 sind Lesbos und die Hotspots in der Ägäis riesige menschliche Parkplätze geworden, für die Meisten ohne Aussicht, in absehbarer Zeit weiterzukommen. Der Pakistaner, den ich als Ersten in Moria anspreche, „lebt“ seit über zwei einhalb Jahren im Lager Moria, erzählt er. Wie es weiter geht, weiss er nicht. Wo er Griechisch lernen, arbeiten, sich bilden kann? Kopfschütteln.

Längst ist auch unter den Einheimischen Ernüchterung eingekehrt: Denn auch die Inselbewohner von Lesbos fühlen sich verraten, verschaukelt. Sie vor allem sind es, die jetzt – neben den Flüchtlingen – die Last des EU-Türkei-Abkommens tragen. Das Abkommen hat Lesbos zu einem Flaschenhals gemacht, von dem aus es kein Weiterkommen gibt. Das griechische Festland, aber auch Deutschland haben sich so vom grössten Druck durch ankommende Migranten frei gemacht. Man lässt sie stattdessen auf den Ägäis-Inseln darben. Was sagt das Völkerrecht dazu? Wenige werden von hier abgeschoben zurück in die Türkei. Aber um auf das griechische Festland zu kommen, muss ein Mensch, eine Familie „besondes schutzwürdig“ (vulnerable), also gefärdet sein. Wer darunter fällt, ist oft schwer nachvollziehbar. Transparente Kriterien scheint es nicht zu geben. Die Kriterien, die es gibt, werden immer wieder neu ausgelegt, abgeändert – beklagen Juristen und Anwäte mit denen ich hier spreche, auch Parlamentarier-Delegationen, die die Insel besucht haben. So lernen die Flüchtlinge zur Zeit das Warten. Sprachkurse auf Griechisch gibt es kaum, nur wenige. Informationen zirkulieren spärlich. So verkümmern Talente, Motivationen, Lebensenergien und Hoffnungen auf Seiten der Migranten.

Mann muss sich immer wieder kneifen: mehr als eine halbe Million Menschen sind seit dem Spätsommer 2015 auf Lesbos angekommen, einer Insel, die selbst nur rund 80.000 Einwohner zählt. Rund die Hälfte davon lebt in Mytilene, Moria liegt rund 10 km ausserhalb der Stadt in den Bergen.

Moria ist Notstandsgebiet spätestens seit 2015. Das schreiben nicht Medien herbei. Der Bürgermeister von Mytiline, Spyros Galinos, wird nicht müde es zu sagen. Vor vielen Monaten bereits hat er Alarm geschlagen, eine schnelle, faire Verteilung der Flüchtlinge auf das griechische Festland gefordert sowie auf die übrigen EU-Länder. Passiert ist wenig seitdem, während neue Menschen unverändert auf der Insel ankommen. Im November haben wenige Hunderte Flüchtlinge Mytiline auf Fähren in Richtung Athen verlassen. Kurzfristige Entlastung für das überquellende Lager Moria, mehr nicht.

Die Notlage in Moria hat das nicht grundlegend verändert. Die Flüchtlinge landen jetzt nicht mehr wie 2015 an den nördlichen Stränden von Lesbos, dort wo der Weg über das Meer am Kürzesten ist. Jetzt werden sie von Frontex- oder griechischen Patrouillen-Booten abgefangen, aufgenommen, an Land gebracht und auf kürzsetem Weg ins Lager Moria, wo man ihre Daten aufnimmt.

Zehn Kilometer außerhalb von Mytilene Stadt heisst: „out of sight, out of mind“, wie Kritiker sagen. Bewußte Abschreckung? Jedenfalls ist die Festung Europa hier spürbare Wirklichkeit. Nicht mit dem Schwert wird hier gegen ankommende Menschen gekämpft. Vielmehr mit der Spitzfindigkeit juristischer Worte, mit der Dehnbarkeit völkerrechtlicher Bestimmungen und zugleich mit der Ohnmacht desselben Völkerrechts, das wenig Anwälte in der Politik hat. Einer EU-Politik, die immer wieder neue Grenzen und Ordnungsfaktoren formuliert, und deren Mitgliedstaaten sich zunehmend national gebärden.

Die 15-minütige Fahrt von Moria in das Stadtzentrum von Mytilene reicht um zu begreifen: dem Anschein nach herrscht Normalität. Asiatische, afrikanische Gesichter gehören zum Stadtbild mittlerweile. Junge Ehepaare aus dem Kamerun, aus Afghanistan, die ihre Kinderwagen durch die Stadt schieben. Aber der Eindruck täuscht. Die wenigsten haben Übergangswohungen bezogen. Von Arbeit ganz zu schweigen. Die Fahrt in die Stadt, der Einkauf, ein Spaziergang sind oft Flucht aus dem überfüllten Lager.

Dort, in Moria, ist an diesem Tag ein Mann umgekommen, heisst es. Getötet im Streit zweier Männer gleicher Herkunft. Einzelheiten sickern nicht durch. Ist die Todesmeldung real? Gerücht oder Mutmaßung? Vieles bleib unklar. Der Zugang zum Lager bleibt versperrt.

Die Bewohner von Lesbos bedrückt dies, naturgemäß. Manche verängstigst es. Wieder andere könnte es radikalisieren.

In den Strassen von Mytilene wird gekämpft – mit Grafittis an Häuserwänden. Symbolen auch. Am Strand bei Mytiline brachte eine Hilfsorganisation unlängst eine Gedenktafel für im Meer verunglückte Flüchtlinge an. Kurz darauf wurde die Tafel geschändet. Oder das weisse Christus-Kreuz, dass eines Tages in einer der Badebuchten in der Hauptstadt emporragte. Die Flüchtlinge nennen den Ort Nazi-Beach seitdem. Gewalt der Symbole, auf die bald rohe Gewalt folgen könnte.

Lesbos ist keine Ausnahme von der Regel. Wieso auch? Die Flüchtlinge sagen: dies hier ist Griechenland. Nicht Europa. Manch ein Lesbier nickt mit dem Kopf. Die Verantwortlichen für den Notstand leben weit weg. Wenn sie kommen, fliegen sie ein. Dialog als Lehre aus den Konflikten der vergangenen Jahre, eine Kultur der runden Tische? Fehlanzeige.

Touristen kommen seit bald vier Jahren so gut wie keine mehr nach Lesbos. Grund sind die Schlagzeilen über Moria. Oberflächlich genug, um Insel und Bewohner in Mißkredit zu bringen, so das allgemeine Gefühl hier. Viele Bewohner finden sich zu Unrecht verunglimpft. Ausländische Journalisten kämen meist nur wegen der Flüchtlinge. Mit ihnen, den Einheimischen, spräche kaum einer, erzählen ihre Gesichter.

Dabei haben die Menschen hier anfangs und lange ein grosses Herz gezeigt. Den Ankömmlingen Tür und Tor geöffnet. Gekocht. Eine Schlafstelle geboten, solange es ging. Als die Not am Grössten war. Strassen und Bürgersteige in Mytilene – voll von Menschen. Das ist noch gar nicht lange her. Strassen, Bürgersteige – voll von Menschen, Zelten, Decken, Papp-Planen.

Viele der Migranten erinnern sich mit Dankbarkeit an die Hoch-Zeit der Hilfe auf Lesbos.

Die Lesbier und Lesbierinnen mussten nicht aufgefordert werden, solidarisch zu handeln: viele sind selbst Flüchtlinge oder kommen aus Flüchtlingsfamilien. Die Geschichte der ‚Katastrophe Kleinasiens‘, 1922, als Hunderttausende Griechen aus der Türkei fliehen mussten (und im Tausch die türkische Bevölkerung im Zuge einer völkerrechtlich sanktionierten ethnischen Säuberung Lesbos und Griechenland verlasen mussten), hinterlässt bis heute ihre Spuren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele von Lesbos ausgezogen. Aufgrund instabiler Konjunktur und Wirtschaftslagen. Trotz des Segens der Olivenbäume.

Das Meer und der Tod

In der Regel interessieren uns Flüchtlinge, solange sie am Leben sind. Wenn Flüchtlinge auf See zu Hunderten sterben, erfolgt gelegentlich ein inszenierter Trauerakt. So 2013 auf Lampedusa. Tätsächlich ist es eine politische Gradwanderung. Denn der Akt suggeriet, dass die Politik und wir uns um die Toten kümmern. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.

Gibt es angesichts der vielen Toten im Mittelmeer überhaupt feste Regeln der EU-Länder im Umgang mit den Leichen? Wo finden die Flüchtlinge ihre letzte Ruhe? Wer stellt ihre Identität fest? Wie bekommen Hinterbliebene Nachricht und Zugang zu Verstorbenen und dem, was diese hinterlassen?

Auf Lesbos treffe ich auf einen Friedhof mit toten Flüchtlingen. Der Ort ist ein Tabu, ein Unort, über den die Menschen hier schweigen. Nur der Hinweis anderer Reisender leitet mich nach Kato Tritos. Zwischen Olivenbäumen und Maschendrahzaun gelegen, ragen hier auf der Fläche ein halben Fußballfelds rund 50 weisse Steintafeln zwischen wuchernden Gräsern unmerklich aus dem Boden. Auf den Tafeln die Namen der Toten. Die meisten Grabsteine sind mit 2015 und 2016 datiert.

Viele Gräber werden bereits vom Unkraut verschluckt. Offenbar war lange niemand hier. Aufschriften sind ausgeblichen. „Unbekanntes Opfer,1 Jahr alt“, heisst es auf einer Grabplatte, „Unbekanntes Opfer, 3 Jahre als“, eine andere Inschrift. Daneben solche, deren Namen überliefert sind: junge Iraker, Syrer, Afghanen. Babies, Kinder. Männer, Frauen.

Wie sind diese Menschen umgekommen auf See? Immer wieder werden Schlauchboote nachts von Schleppern in die Dunkelheit geschickt. Die Schlepper bleiben zurück, drücken einem der Flüchtlinge das Ruder in die Hand. Himmelfahrtskommandos. Draussen Seegang, vor allem Schlauchboote oft seeuntüchtig.

Am Rand des Friedhofs steht ein Gartenhäuschen. Die Tür ist angelehnt. Innen eine Trage mit einem leeren Sarg, gehüllt in eine grüne Fahne mit islamischer Aufschrift. Das Sterben geht also weiter. Aber nichts deutet hier an, wer an diesem Ort den Toten das letzte Geleit gegeben hat. Wer schämt sich hier vor wem? Die Einheimischen vor dem Leid der Flüchtlinge und muslimischer Opfer? Oder die Flüchtlinge, die ihresgleichen beerdigen, ohne gesehen werden zu wollen? All das bleibt offen. Über Kato Tritos will keiner mit mir offen sprechen. Scham und Schweigen allenthalben.

Inselfriedhöfe sind das grosse Tabu Kapitel der Fluchten. Zugleich mehren sich anonyme Flüchtlings-Friedhöfe entlang des Mittelmeers. Nur selten tauchen ihre Bilder in den Medien auf.

Rückblende: Lampedusa 2013. Damals ertranken rund 400 Flüchtlinge an einem Tag. Europa schien das Ausmaß der Tragödie nicht mehr verdrängen zu können. Ein Staatsbegräbnis wurde angeordnet. Den toten Flüchtlingen verlieh man postum die italienische Staatsbürgerschaft. Angehörigen wurde dagegen die Einreise zur Teilnahme an der Trauerfeier verwehrt. Die Angehörigen konnten die Leichen also nicht identifizieren. Die Leichen wurden anonym beigesetzt. Wer überlebte, wurde mit dem Vorwurf der illegalen Einreise kriminalisiert.

„Solange die Flüchtlinge Grenzen überwinden, sind sie ein Thema“, sagt dazu der Forscher Reiner Sörries in einer Untersuchung der Vorfälle, „nicht jedoch, wenn sie tot und zu bestatten sind.“

In Sidero, auf dem griechischen Festland nahe dem Grenzfluss Evros zur Türkei, ist geregelt, dass tote Flüchtlinge bis zu 80 Tage lang in eine Kühlzelle kommen. Kümmert sich in dieser Zeit keiner um sie, werden sie zur Beerdigung freigegeben. Tote Flüchtlinge: niemand will sie haben.

Auch feste Regeln für ihre Bestattung gibt es in den EU-Staaten offenbar nicht. Überhaupt scheinen europaweit Prozeduren zu fehlen, die versuchen, die Identität der Opfer zu klären. Oft sind es private Vereine und Personen, Hilfsorganisationen, die diese Arbeit übernehmen. In unermüdlicher Kleinarbeit werden Verwandte aufgespürt, um ihnen die verbliebenen Gegenstände der Toten auszuhändigen. Zeit- und nervenaufreibend ist das. „Vielleicht“, so Sörries, „sollte sich der UNCHR“ um solche Helfer „an Europas Küsten bemühen, solange Europa weder für die Aufnahme von Flüchtlingen noch für die Bestattung der Toten zu menschenwürdigen Regelungen gefunden hat.“

Auf Lesbos treffe ich Vassilios, einen dieser stillen, unscheinbaren Helfer. Zusammen mit seinen beiden Söhnen betreibt er eine kleine Gaststätte bei Kato Tritos, die tagsüber Essen serviert. Ein warmes Dach über dem Kopf bietet. Für Flüchtlingen und von Flüchtlingen wird hier gekocht.

„Ich bin selbst viel auf der Strasse und zwischen den Ländern unterwegs gewesen in meinem Leben“, erzählt Vassilios und steigt in seinen Pick-Up. Während der Fahrt winkt er am Strassenrand jedem, der nicht wie ein Einheimischer aussieht. In Mytilene haben Vassilios‘ Söhne ein Internet-Café für Migranten eröffnet. Geöffnet rund um die Uhr. Café und Tee gibt es gratis. Im Café hocken junge Männer mit schwarzem Haarschopf dicht an dicht. Tippen auf ihren Handys, die ihr gesicht hell erleuchten.

Nicht alle Einheimischen, sagt man mir, seinen von solchen Initiativen begeistert. Es verderbe die Preise, ziehe die Falschen an. Einige der Helfer auf Lesbos müssen sich zunehmend rechtfertigen, dass und warum sie sich engagieren.

Der stille, wachsende Unmut der Einheimischen ist unübersehbar. Unmut über die Medien auch. Ausändische Reporter, die auf das Eiland kommen, seien nur am Schicksal der Flüchtlinge interessiert. Verständlich auch. Die Wirtschafskrise hat die Insel unverändert im Griff.

Die Krise hat in diesen Monaten auch die Oliven-Bauern auf Lesbos getroffen. In Polichnitos besuche ich den Besitzer einer industriellen Oliven-Presse, der die Ernte mehrerer Kleinbauern sammelt und verarbeitet. Ein Dutzend Familien haben ihre Säcke auf dem Hof abgestellt. Der Griff in die gefüllten Jute-Taschen zeigt, wo das Problem liegt: Würmer haben die Oliven befallen.

„Im Winter ist ein Großteil des Oliven-Ernte ausfallen deshalb“, so der Fabrikant. Dacus olei heisst der Schädling. Eine wiederkehrende, unberechenbare Plage für die Olive und die Bauern in dieser Region.

Auf Lesbos trifft es die Menschen besonders hart jetzt. Neben Ouzo, dem weltbekannten Anis-Schnaps, sind Oliven der Reichtum der Insel. „Die Oliven sind unser Öl, unser Gold. Und wenn das Öl wegbleibt, haben wir ein Problem“, so der Fabrikant.

Von Polichnitos wenige Kilometer südlich geht es in Richtung des kleinen Ortes Vrissa. Vorbei an thermischen Quellen, an manchen Stellen über 90 Grad heiss. Die Quellen stehen für geologische Verschiebungen. Für Erdbeben. Ein solches hat vor zwei Jahren den Ort Vrissa getroffen. Kein Stein ist auf dem Anderen geblieben. Am Ortseingang schaufelt ein Bagger Brocken eingestürtzte Hausreste beiseite. Vereinzelt huschen ältere Menschen zwischen Ruinen entlang.

Der Kirchenturm im Ortskern – eine not-gestützte Holzkonstruktion.

Von Wiederaufbau keine Spur. „Wir hoffen immer noch, dass der Staat uns die versprochene Hilfe zukommen lässt. Noch ist die Schadensfeststellung nicht abgeschlossen, welche Gebäude ganz weichen müssen und wo die Substanz noch erhalten werden kann,“ so der Bagger-Fahrer. Die meisten Bewohner sind umgesiedelt worden. Ihr Herz aber hängt an der zerstörten Heimat, die so schnell nicht wieder aufgebaut wird.

Viele Bewohner in Lesbos geben an wegen de Krise mittlerweile zwei bis drei Jobs zu haben, um Miete und Unterhalt zahlen zu können. Es gibt Lehrer auf der Insel, die seit mehreren Monaten kein Gehalt bezogen haben. Die Pensionen für Rentner sind radikal gekürzt worden im Zuge der Finanz-Auflagen. Sparen an allen Ecken und Enden. „Merkel will, dass wir den Gürtel enger schnallen“, deutet ein alter Mann auf seinen Bauch. Er lockert die Schnalle, als würde er sich mit dem Gürtel die Luft abschneiden. „Mehr geht nicht. Wie weit noch?“, raunt er fragend.

Die Busfahrt vom einen Ende der Insel zum anderen dauert 90 Minuten. Und kostet umgerechnet 15 Euro. Der öffentliche Bus ist fast leer, als ich ihn besteige. „Für viele ist es zu teuer geworden“, sagt der Fahrer, „die Leute bleiben lieber zuhause.“

Tourismus als Einnahmequelle ist auf Lesbos weitgehend zum Erliegen gekommen. „Business is dead“, winkt der Manager eines Hotels im Hafen von Mytilene ab. Minus 80 Prozent und mehr. Andere am Ort reden von einer leichten Erhohlung.

Es sind jetzt Beamte und Helfer der Flüchtlings-Industrie, die jetzt auf Lesbos Zimmer buchen: UN, NGO- oder Frontex-Mitarbeiter. Es verwundert nicht, dass auch hier nationalistische Parteien versuchen, aus der ökonomischen Krise auf Lesbos Kapital zu schlagen. Ressentiments werden geschürt, Sozialneid geweckt.

Die Migranten, heisst es, bekämen hunderte Euro pro Kopf und Monat. Ein Gerücht.

Nach meinen Recherchen erhält ein Flüchtling im Lager Moria pro Kopf 90 Euro im Monat. Jedes Kind die Hälfte dazu. Die Busfahrt von Moria in die Stadt kostet 2 Euro, hin und zurück. Bei drei Fahrten in der Woche ist eine Flüchtlings-Familie so einen guten Teil ihres Geldes los.

Ob Parteien wie die Goldene Morgenröte, die griechische Version der AfD, daraus Kaptial schlagen können?

Verhindern könnte dies am Ehesten die rasche Verteilung der Asylbewerber auf das griechische Festland und die übrigen EU-Staaten. Darauf därngt Spyros Galinos, der Bürgermeister von Mytilene. Vor Monaten hat er erneut vor einer Radikalisierung und dem Ausbruch von Gewalt gewarnt. Geld für kommunale Leistungen hat er keines. Die Hände sind ihm gebunden. Sein Hilferuf gilt seiner eigenen Regierung, vor allem der EU in Brüssel und Kanzlerin Merkel. Letztere müssten endlich für die versprochene Entlastung sorgen, damit die Menschen in andere EU-Mitgliedstaaten verteilt werden.

Die lokale Bevölkerung auf Lesbos kämpft derweil mit ihren eigenen wirtschatlichen Problemen. Die Not der Einheimischen steht neben jender der Flüchtlinge. Und Europa? Eine wehrhafte Festung, man spürt es auf Schritt und Tritt. Eine Festung in Flammen, gefühlt. Den drohenden Rauch, der daraus aufsteigt, scheinen jene, die aus der Ferne zusehen, nicht wahrzunehmen.